Светлая память Чёрному Георгу!

Уже почти два с половиной года, как поэт Чёрный Георг покинул мир человеческий...

Но поэт, особенно поэт значительный, большой поэт, и прижизненно лишь отчасти присутствует в "мире человеческом", иначе говоря, поэт присутствует в мире людей так, как присутствует ветер, всеми странствиями напоённый, в кронах и травах обозначенный, смерчи и волны вздымающий, но не видимый как таковой, не принадлежащий предметам и явлениям земного мира, не принадлежащий всем вещам, которые в большей или меньшей степени сопутствуют ему и символизируют или как бы легализуют "присутствие его отсутствия".

Привожу наш с ним письменный диалог 2013 года:

Большой разговор о большой поэзии

Этот разговор начался с моей рецензии на «Двухнедельное ревью 87. Обозреватель Чёрный Георг» http://www.stihi.ru/2013/06/27/4768, в котором Чёрный Георг объявил о своём намерении покинуть Стихиру. Я попытался отговорить Георга от ухода. Он постарался обосновать причины, побудившие его к такому решению. Разговор вышел за рамки частного случая, охватил ситуацию, сложившуюся в современной поэзии, в целом.

Возможно, мысли и размышления этого диалога — актуальны для многих поэтов и будут интересны широкому кругу пишущих стихи, смогут помочь разобраться в причинах неизбывного прижизненного забвения и одиночества всего лучшего, что появляется в поэзии.

Вадим Шарыгин:

Здравствуйте, Георг!

Иногда я осознаю, как мне кажется, ВСЮ сложность ситуации, а именно: вопрос (для Поэта) не в том, чтобы «уйти со Стихиры или остаться» и не в том как «уйти позже или уйти прямо сейчас?» , и даже не в том «куда же уйти, когда уйти некуда?», вопрос в том, как, непременно оставаясь на Стихире, непременно доводя до сведения авторов стишков все (зачастую, фатальные) недостатки и пагубность их творений, не ожесточиться сердцем на читателей понаслышке, на гонителей, на стишочников, на равнодушных и сохранить бодрость духа и достоинство?

Напомню басню Михаила Пришвина «Альпинист и осёл»:

«Альпинист поднимается в гору, и с каждым шагом вперёд под ним раскрывается новая картина, каждое усилие вперёд тут же и вознаграждается. И рядом же по другой тропе поднимается осёл, навьюченный палаткой со съестными припасами альпиниста. Альпинист учится у осла, как надо ступать, как экономить свои силы. И это именно осёл освободил его, осёл несёт его бремя, а альпинист восхищается видами и создаёт поэтические образы гор. Конечно, благодаря ослу альпинист может сочинять стихи, но в то же время альпинист знает ещё, что ослу стихов не сочинить, он же сам, если возьмётся за ослиное дело, то, может быть, не так много, как теперь, а что-нибудь и сочинит. И это передаётся ослу, несущему бремя: так-то, конечно, так, благодаря ослиному труду поэт легко и приятно поднимается в гору, но всё-таки есть задняя мысль у осла за ушами, что, сколько ни нагружай на него, осла, тяжестей, хоть до смерти перегрузи, стихов он никогда не напишет.

Эта очень злая мысль у осла за ушами, и не может у него расширится душа навстречу красоте, и никакие стихи, никакие пейзажи не обрадуют его так, чтобы он забыл свою заднюю мысль.

Осёл презрительно называется ослом не за ум: у него довольно ума, вообще — осёл умное животное. Нет, того человека называют ослом, кто несёт своё жизненное бремя не свободно, а имеет за своими ослиными ушами какую-то злую, заднюю мысль с непременной претензией за свой ослиный труд получить признание, как за творчество.

Без ослиного труда не обойтись и Моцарту, но Моцарт прячет свой ослиный труд, как ничтожный, в сравнении с тем благом, которое получено им даром. Возможно, что в этом «даром» скрывается труд миллионов, но не миллионы, а Моцарт остаётся в истории.»

Что касается меня, например:

Именно это осознание абсолютной «ничтожности» своего «ослиного труда», а заодно, своего «поэтского забвения», прижизненной ненужности, невостребованности, недооценки и т. п., в сравнении с божественным даром и возможностью вдохновенного исполнения дара в Слове — придаёт тяжести лёгкость, пополняет нравственные силы, помогает ощутить не «себя (в бесполезных гостях) на Стихире», но «Стихиру (в потенциально-полезных гостях) у себя»!

Счёт (радостей и ценностей в поэзии) идёт не на тысячи, не на сотни — в лучшем случае — на десятки, а то и на единицы! — на единицы читателей с большой буквы, на единицы ценителей (жителей) поэзии. И вся та задача, вся миссия поэта, весь смысл пребывания поэта (поэзии) в массовой среде, в моём понимании, — сводится к простой формуле или принципу пребывания: ругая, «в пух и прах», любить, любя, не заискивать».

Анна Ахматова (1922)

«...А здесь в глухом чаду пожара,

Остаток юности губя,

Мы не единого удара

Не отклонили от себя.

И знаем, что в оценке поздней

Оправдан будет каждый час...

Но в мире нет людей бесслёзней,

Надменнее и проще нас.»

С наисильнейшим пожеланием остаться,

В.Ш.

Чёрный Георг :

Эх, Вадим, всё верно Вы говорите; здесь спорить не с чем, я совершенно с Вашими тезисами согласен. Да, литература никогда не платит тем, кто её всерьёз на себе тащит; она платит другим, - которые делают её своей кормушкой, но которые затем в её анналах не остаются. Так всегда было, и так будет, и тут мы едва ли что-нибудь изменим, - кроме, пожалуй, единственного: предпринятия попыток культивирования читателя, - того самого взыскательного читателя, до нужд которого сегодняшним зомбирующим издательствам нет дела.

Но сейчас мы говорим о положении дел на Стихире, и я поясню вкратце, как мне всё сегодня происходящее видится: раньше Стихира была сайтом с открытой публикацией, где практически не существовало редакторского вмешательства в то, что происходило. А происходило следующее: все авторы находились в одинаково-непривилегированном положении - за исключением тех, кто либо бегал, как ошпаренный, и заводил друзей с целью накрутки рейтинговых индексов, либо присоединялся к каким-то мейнстримным тусовкам, сообща пытавшимся пропихивать своих членов на главную, либо платил деньги за авторские анонсы. Но таких было мало. Были ещё и модераторы, получавшие вознаграждение баллами, и у них скапливались большие суммы этих баллов, которые они могли расходовать - по своему усмотрению - на анонсирование собственных текстов, или текстов своих друзей.

Такая система, разумеется, не была удовлетворительной ни в каком смысле, поскольку подавляющее большинство произведений, экспонировавшихся на главной странице сайта, были ниже всякой критики. НО! Но эта система оставляла возможность сильным авторам - хотя бы эпизодически - появляться на главной. А ведь смысл нашего здесь пребывания, по большому счёту, сводится к двум вещам: 1) к общению с интересными авторами, и 2) к поиску новых читателей, - ведь всё, что мы пишем, должно быть кому-то необходимо, и это наша задача - находить тех, кто попадает в эту категорию.

Так вот, сейчас ситуация в корне изменилась: у сильных авторов больше нет возможности, пусть даже на общих основаниях, экспонироваться на главной странице в надежде приобрести новых читателей, поскольку длина ленты анонсов катастрофически сократилась - и они слетают менее чем за день. С другой стороны, появились редакторские анонсы, которые висят на главной значительно дольше, - порядка трёх дней, а главное - ничего не стоят анонсируемым авторам, да ещё и могут повторяться много раз. Получается, что теперь только у тех авторов, кто находится в милости у редакторской верхушки, остались шансы - быть замеченными посетителями сайта; у всех остальных - этот шанс уменьшился до исчезающе-малой величины.

В таких условиях, у всякого автора остаётся выбор: либо искать милостей редакторов и пытаться - лестью или иными путями - заслужить их расположение и стать одним из фаворитов (что унизительно и комично), либо уходить в поисках новых пастбищ, ещё не захваченных редакторскими группировками. Я выбрал второе. Не потому, что я настолько прост, что вообще не умею ни к кому подлаживаться, и не из ханжеского чистоплюйства. Просто я вижу, что сайт становится сегодня таким же редакторским отстойником, как Литсовет, как Термитник, как Поэзия.ру, как многие другие сайты самиздата, на которых - если ты не входишь в число редакторских лакеев - тебе просто нечего делать, и ты не попадёшь ни в какие рассылки и ни в какие анонсы, абсолютно вне зависимости от качества твоих текстов.

Администрации Стихиры всегда было наплевать на сильных авторов, но раньше она плевала на всех в равной степени. А теперь появились градации: если ты в числе редакторских лакеев, то у тебя есть возможность эффективно рекламировать свои работы и находить потенциальных читателей, а если тебе претит лакейство, - то к тебе на страницы больше вообще никто не придёт. Что тут ещё можно сказать? Видите ли, Вадим, сейчас на сайте стихийно возникает некий "мейнстрим" - усилиями тех, кто привык вращаться в разного рода поэтических тусовках, и мне этот "мейнстрим" не нравится - ни качеством текстов, ни их идейной направленностью. Но именно он доминирует - благодаря той самой системе редакторского контроля, которая фактически сводится к фейс-контролю, а не к отбору действительно достойных текстов. На сайте начинает прививаться культура статусности, которая измеряется приближённостью или удалённостью от администрации и приближённых к ней лиц.

В такой системе взаимоотношений более нет места для "теневых лидеров", вроде нас с Вами; в ней все места раздаются по знакомству, а не руководствуясь какими-то объективными критериями. Идти ли на поклон к новоиспечённым стихирским олигархам, чтобы тебе на всенародном собрании, после целования августейших рук, торжественно вручили ключи от города? А может, послать их куда подальше, вместе с их руками и ключами?..

Быть может, всё это прозвучало неумеренно высокопарно и патетично, но я именно так воспринимаю то, что происходило и происходит на сайте за последний год или около того. Так вот, стоит ли, будучи поставленными в такие условия, оставаться, Вадим? - Вот в чём вопрос...

Вадим Шарыгин :

Георг, спасибо за обстоятельный ответ!

Не сомневаюсь в том, что Ваше решение покинуть сайт — совершенно вынужденное и совершенно осмысленное.

Позволю себе вернуть Ваше внимание к принципиально важному пункту Вашего ответа, а именно, Вы пишите:

«..смысл нашего здесь пребывания, по большому счёту, сводится к двум вещам: 1) к общению с интересными авторами, и 2) к поиску новых читателей, - ведь всё, что мы пишем, должно быть кому-то необходимо, и это наша задача - находить тех, кто попадает в эту категорию».

Попробую уточнить и конкретизировать смысл собственного пребывания на Стихире (в т.ч. в сложившихся, озвученных Вами условиях). Возможно, что-то из моего «кодекса поэта» поможет Вам в принятии окончательного решения в вопросе ухода со Стихиры.

Итак, смысл моего пребывания здесь:

Во-первых, находиться там, где поэту находиться труднее всего: в гуще мутного (а подчас, муторного!) потока людей, имеющих отдалённое представление о поэзии, имеющих мизерное

желание поэзию узнать: то есть посреди потока людей со стишками, читателей понаслышке, «писателей средней руки». То есть, находится в гуще потока — экспертов по названию и поэзии по намерению!

Отсюда, из «во-первых», вытекает родником моё «во-вторых»:

Во-вторых, находиться в потоке (сплошной и разнообразной профанации) таким образом, чтобы не просто являть собою (словом и делом) ей реальную альтернативу, но возрождать и поддерживать традицию превосходства поэзии над профанацией поэзии и литературной работы. Превосходства :

1) в духе ( а значит: в собственной беззащитности перед любым хамством, грязью, насмешкой, игнорированием, неуважением со стороны кого ни попадя),

2) в Слове (а значит: в создании произведений, опережающих Стихиру - Стихией),

3) в отношении к читателю (а значит: в заботе о качественном внутреннем переходе читающих из категории «читатель понаслышке» с его «нравится-не нравится, и так сойдёт», к уровню «ценитель поэзии» с его умением ориентироваться и осмысленно искать, выбирать лучшее из массы «среднего/посреднего».

Отсюда, из вместе взятых «во-первых» и «во-вторых», вытекает моё «в-третьих»:

В-третьих, находиться в потоке «всенародного творческого досуга», учась у него, надеясь на чудо и веря в невозможное, например :

1. если и нападать, то «со щитом, а не с мечом в руке»!

2. если и ощущать себя в полном, пожизненном забвении, то с «лёгким бременем», альпинистом в гору, а не ослом с поклажей в гору!

3. если и высказывать несогласие, то в лицо, а не за спиной!

4. если и ругать что-то «в целом», то успевать понимать это «что-то» — «в частности», в каждом конкретном случае!

Для «реализации ТАКОГО смысла» пребывания на Стихире мне не надо каких-либо условий «лучше, чем есть». Условия — для каждого поэта, для каждого честного, вдумчивого человека — всегда и везде на земле — «одинаково никакие»!

Главное, чтобы любые «благоприятные условия», если даже они и складываются в какой-то момент времени в какой-то точке жизненного пространства, пришли к тебе самостоятельно. Не ты — к ним, а они к тебе! Только в этом случае, на мой взгляд, благая цель как бы совпадёт с жизнью, а не форсирует или замедлит её. Вот моя мысль.

Поэт, как субъект литературного пространства, никогда не сможет иметь «много» или «достаточно», или «достаточно много» своих читателей. Почему?

Потому что:

1. Нет «читателей вообще», есть временные попутчики, есть полустанки со стоящими вдоль рельсов и мчащимися, почти вплотную к их глазам, вагонам «поэтического поезда», в одном из которых, поэзии больше, в других нет совсем, но поезд (цепочка вагонов) проносится мимо, оглушает грохотом, не даёт возможности ни к кому и ни к чему приглядеться! Нет читателей «вплотную к вагонам», есть «читатели вослед уходящему поезду». И это надо учитывать.

2. Нет «промежуточного звена» в искусстве, в том числе в искусстве поэзии для его носителей — между «никому не нужен» и «классик», между «с миру по нитке» и «голому рубашка»! Потому что «читатели» начинаются, как правило, «после», а не «до» истинных профессиональных мудрых критиков, исследователей творчества. Нужна проторенная тропа. Для тропы нужно время.

3. К поэзии вообще не применимо эти слова «много», «достаточно», «для многих», «для всех и каждого» и т. п. Кроме того, существует, как мне кажется, серьёзная иллюзия, что, мол, чем больше в потенциале, тем больше в итоге. В потенциале узнавания ещё может быть. Узнавать будут — знать нет, помнить — нет! Что толку, например, от потока (одних и тех же, по уровню восприятия ) людей, читателей понаслышке, захаживающих в гости на авторские странички к так называемым «рейтингистам» или завсегдатаям рейтинга бездарностей, что, слава Богу, имеется на Стихире? «А воз и ныне там!». Жизнь и Время — не обмануть, не организовать под себя нельзя, не подвластны!

И в этом — вся надежда, в этом весь оптимизм, вся улыбка искусства над бесчисленными потугами заменить «масло маргарином»!

«Уйду» — это жест: отчаяния, горечи — но всё же, только жест. «Останусь» - также может быть лишь жестом, демонстративностью. Но каждое «уйду» слабее, в моральном смысле, чем «останусь». И об этом стоит задуматься.

С благодарностью за ответ, за внимание, за всё сделанное для поэзии Вами здесь, на Стихире,

С чувством поддержки и заботы,

В.Ш.

Чёрный Георг :

Вадим, Вы всё верно пишете, и несколько лет назад я и сам был полон такого же идеализма. К сегодняшнему дню я, видимо, часть его растерял. Если раньше мне казалось, что нет порядочных и умных редакторов литературных изданий, то сегодня я знаю, что такие встречаются, хотя и редко, - но им приходится вести очень сложные битвы, и эти битвы отнимают у них то время, которое они могли бы (при более благоприятных стечениях обстоятельств) посвятить поиску талантливых авторов, к примеру.

Потому что бездарность и опрощенчество наступают по всем фронтам, и откровенно глумятся над талантом и образованностью - буквально повсеместно. И для того, чтобы сдерживать их натиск хотя бы в рамках одного отдельно взятого издания - небходимо немало сил, а зачастую и мужества. Что поделать, это всё последствия страшной культуры кухарок и кухаркиных детей, пролезших в управленцы, и протащивших вместе с собой и ни с чем не сравнимое пренебрежение ко всему разумному, доброму и вечному.

По поводу Стихиры - я хочу Вам только одно сказать: Стихира сравнительно невелика - если говорить и о количестве случайных посетителей сайта, и о числе её постоянных авторов. Это никакие не десятки, и тем более - не сотни тысяч людей. Это одна-две тысячи более или менее регулярно посещающих сайт графоманов, плюс несколько тысяч случайных посетителей, о которых сложно что-то определённое сказать, либо определиться с тем - насколько часто они посещают сайт, и возвращаются ли на него вообще. Правда заключается в том, что далеко не у всех в России есть возможность - сидеть в интернете и искать в нём интересные литературные находки, - даже если мы говорим о людях к литературе небезразличных.

Ну вот представьте себе, Вадим, что Вы - такой человек, забредший в поисках интересной новой поэзии на Стихиру с подачи какого-то из поисковиков. ЧТО Вы увидите? Каким будет Ваш шанс - наткнуться на что-либо заслуживающее внимания? А если Вы, потыкав туда-сюда в тексты, висящие на главной, не найдёте в течение первых же десяти минут чего-то мало-мальски интересного, то не будет ли Вашим естественным движением - просто закрыть этот сайт в своём браузере, с тем, чтобы никогда больше к нему не возвращаться? И вот так, я уверен, поступили (и продолжают поступать) сотни тысяч посетителей Стихиры каждый год.

Это серьёзная проблема, но мы не можем вынести её на рассмотрение администрации сайта, поскольку администрация уже всё для себя и так решила, введя (как ей кажется) демократический подход к контролю за главной. Но когда и где демократия (власть народа, ориентированная на вкусы большинства) в искусстве приносила удовлетворительные плоды??

Понимаете, Вадим, нам надо искать пути к читателям, - тем самым искушённым и образованным (хотя в принципе последнее и необязательно) читателям с неиспорченными попсой и мейнстримом вкусами, которым серьёзная поэзия интересна и - не побоюсь этого слова - необходима. А где таких искать на Стихире, переполненной писучими графоманами, в то время, как количество чего-то стоящих авторов измеряется всего несколькими сотнями, и то в лучшем случае? Так эти авторы и так все друг друга знают, за редким исключением. А кого ещё можно здесь найти, особенно если Ваши тексты не будут регулярно появляться на главной? Не в декларативном смысле, а в конкретном: КОГО?

Нет, Вадим, я полагаю, что надо придумывать какие-то альтернативные пути, ибо стены, возводимые ремесленниками от искусства, проще обходить, нежели прошибать их собственной головой. Я вот своей бился в стихирские стены 8 (!) лет без перерыва. Добился ли я чего-то? - Лишь того, что, похоже, они стали ещё выше.

Вадим Шарыгин :

Георг!

По сути, наш с вами разговор естественным образом вышел за рамки частного случая-обсуждения вопроса: «покинуть Вам лично Стихиру или остаться?», и расширился до осмысления границ нравственного коридора пути поэта — пределов обязательного для поэта и дозволенного ему, на всём протяжении его жизненного пути, и с учётом драматических изменений в современном мире, в том числе в поэзии, а также «позитивных ухудшений» в самой что ни на есть частности — в просторной общественной прихожей коммуналки всенародного культурного досуга, широко именуемой в узких кругах «стихирой».

Именно этот «аспект расширения темы разговора», плюс искреннее желание поддержать Вас и помочь, подвигнули меня сейчас продолжить общение, пусть даже, рискуя отяготить Ваше из без того не весёлое состояние души дополнительными поводами для грусти и печали.

В с е с т о р о н н е е рассмотрение положения дел — единственный шанс заменить «правду» — «истиной», то бишь подняться над Стихирой, как минимум на высоту птичьего полёта!

Тезисно прокомментирую ключевые мысли-причины, побуждающие Вас покинуть Стихиру. Уверен, что всё полезное из того что возможно, найдётся в моих тезисах, всё, что Вы сочтёте нужным учесть сейчас (на момент ухода) и в дальнейшем, Вы самостоятельно развернёте в более глубокие раздумья:

I. «.. бездарность и опрощенчество наступают по всем фронтам, и откровенно глумятся над талантом и образованностью - буквально повсеместно».

1. «Бездарность и опрощенчество», как часть свойств Обыкновенного человека — «наступают по всем фронтам» — во все времена и эпохи, «буквально повсеместно» и «повсестранно». Наступают. Доминируют. Властвуют над себе подобными. Наступают по всем фронтам! Но цепочка траншей и окопчиков с горсточкой людей с совестью, с чутьём на поэзию, с традицией понимания и уважения подвига, совершаемого искусством — ЕЩЁ держится, ВСЕГДА держится, НА ФРОНТЕ (а не в тылу) держится! По всем фронтам отбивает атаку за атакой, буквально, истекая кровью, без смены и поддержки — не отходит с позиций! Где стоит — там и гибнет: спокойно, с ветерком, с улыбкой, с достоинством, с превосходством над превосходящими.

2. «Бездарность» читательская. «Бездарность» писательская. Что страшнее? Что опаснее для искусства поэзии? Вторая — заваливает хламом, личным мусором, зачастую, просто бездумно, никому не желая зла, частенько, просто из желания как-то «приобщиться к прекрасному», излить душу в рифме, опробовать свои силы в писательском деле. Первая — НЕ ВОСПРИИМЧИВА к поэзии ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ (NB!) — как при самых благоприятных условиях «доставки» поэзии в массы, так и при условиях не благоприятных — отягощённых низким моральным и культурным уровнем редакторов, экспертов, критиков, издателей, журналистов, предпринимателей — всего состава участников литературной среды, формирующей и активно влияющей на читательские предпочтения и вкусы.

3. Где быть поэту — на фронте или в тылу «буквально повсеместной» неравной, гибельной борьбы? — каждый решает самостоятельно. Главное здесь — видеть линию фронта, и не принять, случайно или как бы случайно: блиндажи и санчасть не в далеке от траншей и окопов — за «передовую», а бегство с фронта не выдать за передислокацию или смену позиций!

4. Спастись гибелью на передовой, прикрыв собою последнего друга, товарища по окопу или сдохнуть от тифа в уютном лазарете среди понимающих врачей, сестёр милосердия и обрубков рук и ног искалеченных? — каждый решает сам. Как бы не решил — сырая земля безвременная и совершенно одна и та же — гарантирована, разница будет видна в «личном деле», в «обустройстве» могилки, а то и в надписи на надгробии.

II. «..нам надо искать пути к читателям..искушённым и образованным ..которым серьёзная поэзия

интересна..необходима.»

1. «Искушённые и образованные» - на то и искушены' опытом, на то и образованы жизнью, чтобы уметь искать «нас», поэтов, - самостоятельно! Иначе, грош цена их искусам и знаниям! В данном случае, не гора к Магомету — Магомет к горе.

2. «Серьёзная поэзия». «Не серьёзная поэзия». Наверное, такое деление не вполне корректно. Наверное, имеется в виду «серьёзное отношение к поэзии», такое, когда стихи воспринимают не столько как аромат цветов, духов, сколько, как ЖИЗНЬ отданную кем-то — за других — всю без остатка.

3. Искать путь к читателям. Поэзия — удел Бога. Пути господни неисповедимы. Путь — это не всегда дорога, это, больше, взгляд — за горизонт! - текущих событий, сегодняшних бед и проблем. Путь поэта, на мой взгляд, должен быть — НЕ К ЧИТАТЕЛЯМ — но — ВПЕРЕДИ НИХ! Как в той байке о рыбаках: -Коля, иди жарь рыбу!-Вася, какой-там жарь, мы же ещё не наловили? -Иди жарь, рыба будет!

Кроме того, «нам надо искать пути к читателям» — по направлению к фронту! - а не в сторону тыловых укреплений! - на фронте всё меньше бойцов, там конечно мало «искушённых читателей», но много читателей «потенциальных», брошенных — властью и культурой — на произвол судьбы, на откуп профанации.

III. «..стены, возводимые ремесленниками от искусства, проще обходить, нежели прошибать их собственной головой.»

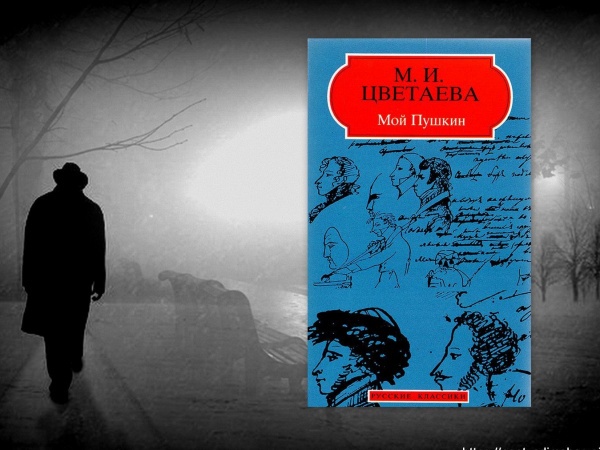

1. Кто из поэтов прошлого, на которых ровняемся, кого любим и почитаем всем сердцем — «обходил стены», не рискуя «собственной головой»?! Есенин, Цветаева, Мандельштам, Твардовский, Бродский, Ахматова, Гумилёв, Маяковский? — возможно, Пастернак, на каком-то этапе жизни устроил себе «пути обхода», оТхода (от себя)?

2. Куда будем «обходить»? — там где овации преданных поклонников, где, буквально, толпы ценителей поэзии несут букеты нам после очередных триумфальных выступлений, выходов в свет нашей «серьёзной поэзии»? Есть ли такие — места: страны, города, посёлки, улицы, зальчики, подклети, полуподвалы и подвальчики. Дворы, меж лестничные пролёты? Мне таковые неведомы. И слава богу. Территория поэзии — душа человека длиною в жизнь! А не место расположения — сайтов, радиостанций и тому подобных предметов, услуг.

3. И потом, сколько же времени будем «обходить» стену, а вдруг стена «китайская»?! Улыбаюсь доброй улыбкой!

IV. «Каким будет Ваш шанс наткнуться на что-либо заслуживающее внимания? А если Вы, потыкав туда-сюда в тексты, висящие на главной, не найдёте в течение первых же десяти минут чего-то мало-мальски интересного..»

1. Ценителей поэзии — людей, разбирающихся в поэтических ценностях, людей имеющих чутьё на поэзию, людей, уже осознавших что Искусство есть искусство в исполнении лучших, а не в суррогатах от всех и каждого — таких людей — NB! — в принципе ОЧЕНЬ МАЛО! Их «достаточное» количество для справедливой оценки таланта — собирается очень постепенно, скажем, спустя полвека после того, как обыкновенные хорошие люди погубят (прямо или косвенно) своих талантливых современников.

И ни как иначе! Вот в чём штука, Георг!

По моим оценкам, по моим ощущениям — ценителей поэзии — примерно, сто человек на каждые сто тысяч любителей поэзии. Вот почему, у поэзии, у действительно талантливых поэтов — просто-напросто, нет никаких шансов на широкую прижизненную читательскую аудиторию — вне зависимости от возможностей сайта, вне зависимости от пропускной способности Главной страницы, от скорости движения текста вдоль по ней! .

Итак, ценителей поэзии почти нет на свете, есть любители поэзии, любители «поэтического досуга», есть люди с пониманием поэзии, как средства передачи фактов и небылиц бытовой, обыденной жизни.

2. Если уж что и необходимо талантливым поэтам — так это не «возня на Главной», не то, большее или меньшее число случайных любителей поэзии или любителей поэзии досуга, — но исследования их творчества в целом или отдельных произведений — силами талантливых, вдумчивых, живущих поэзией, критиков, редакторов, журналистов, писателей, имеющих вес и авторитет в литературе, в обществе. Но получить такие развёрнутые рецензии-локомотивы читательского интереса — можно и не покидая сайт, не рассчитывая на главенство Главной страницы.

3. Мысль Пришвина: «Мало того, чтобы поэзия привлекла к тебе сочувствие и нашла тебе друзей. Нужно саму поэзию освободить от службы тебе и создать вещь независимую, чтобы всё вышло, как воздушный шар: ты его наполнил, и он от тебя улетел».

V. «..надо придумывать какие-то альтернативные пути..»

1. Альтернативные? Дополнительные! Можно ведь и так поставить задачу.

2. Таланту невозможно, нельзя - «уставать быть поэтом»! Это не тоже самое, что уставать творить. «Быть поэтом» - работать на потомков. Знать, что на твоих современников - «поработали» лучшие поэты прошлого. За это их современники и свели в могилы безвременно. Мешали спать и наслаждаться доступным!

-Тебе, — восклицает Бог — тебе, талантливый поэт, кроме, в лучшем случае, массового прижизненного забвения, замалчивания, ничего не светит. В тусовки — сам не побежишь, да и не позовут, так как, а вдруг, заявишь о себе через головы «средне-руких», а куда же им со всею своею жизнью тогда деваться, а больше тебе идти некуда. Начнёшь вилять — лишишься дара. Поскольку, само «лавирование» между тем, что подарено свыше, и тем, что хочешь «заработать» на подарке — разбавит «вино дара божьего водой поиска отдачи, благодарности человеческой»!

3. Альтернативы — достойному погибанию — для поэта нет. Вернее есть, но это не альтернатива жизни — альтернатива смерти.

Скажу за себя, Георг, я не вижу для себя больше прав и причин — иметь творческую судьбу лучше, счастливее, удачливее, чем мои братья и сёстры — Есенин, Мандельштам, Цветаева, Ахматова, другие...

Я остаюсь — с ними. В той самой траншее, где только редеет численность. На той самой передовой, на том самом фронте, на котором наступают обыкновенные люди (со стишками и без), в полном окружении, в безнадёжной ситуации. Без «восклицательных знаков». Без ненависти к наступающим и осуждения покидающих траншею. Бой ещё не окончен, как и война, пока жив хотя бы один солдат.

Чёрный Георг :

Вадим, на самом деле - все классики шли на компромиссы, и это было для них нормальным, поскольку именно поэзия (или другие области литература, всё равно) были их "хлебом" - в буквальном смысле. Они им приносили хотя бы средства к существованию, - чего ни о ком из нас не скажешь. Классики находились по отношению к нам в несоизмеримо более выигрышном положении, потому что они вели реальные войны, находясь на переднем крае (пусть и бурном, подчас), но получали снабжение и боеприпасы, а мы занимаемся партизанщиной, - о нас вообще никто "в ставке" не знает, и почти никто нас не поддерживает, а "ставка" продолжает регулярно отправлять эшелоны припасов (уменьшившиеся с советских времен, но всё равно значительные) на "фронт", который давно стал легендой, частью официальной мифологии, уйдя далеко за линию "небесного фронта", - в то время как враг оккупировал всю территорию страны. И вот, находясь в этом положении, когда державы, за которую мы воюем, по сути давно нет, мы тем не менее отказываемся сдаться и признать собственное поражение, отказываемся подписать капитуляцию, - примерно как некогда Варшавский гарнизон, продолжавший воевать ещё много дней после того, как Польша перестала существовать в качестве суверенной страны.

Понимаете, Вадим, сегодня всё измельчало, - не в плане общечеловеческих ценностей; они-то - те же, что и были, - но войны превратились в микровойны, а литераторы отстаивают не некие глобальные общечеловеческие принципы, и даже не национальные принципы, - да какое там! - даже не политические принципы, а собственные шкурнические интересы. И если кто-то из них поднимается хотя бы до уровня борьбы за интересы группировки, - то его уже считают невероятным идеалистом. Мы живём в мире лилипутов, в буквальном смысле. Но для ненаблюдательных это не очевидно, потому что у наших современников их лилипутство спрятано в черепах.

И это не о классиках когда-нибудь должны будут слагать легенды, а о нас, потому что никогда еще времена для писателей не были столь беспросветно мрачными, а литературная деятельность - столь абсурдной, как сегодня. И - нет, меня лично этот факт мало вдохновляет, поскольку даже в приходе этих отдаленных светлых дней можно усомниться, - предположив, что все мы просто уйдем в небытие, и никакие потомки ни об одном из нас, похороненном под мегатоннами интернетного дерьма, никогда не узнают. Поэтому - можете мне поверить: наши судьбы ни в чем не будут лучше и удачливее, чем судьбы Есенина, Мандельштама, Цветаевой, Маяковского, - и тем более Пушкина. Они при жизни получили то - пусть и не сулящее золотых гор - признание, которого мы не получим и после смерти. Но всё же - у них была ИЛЛЮЗИЯ, которой они жили, - иллюзия того, что их труды кому-то нужны (или еще понадобятся), и они в эту иллюзию верили. Да и была ли она только иллюзией? Ведь и при их жизни, и - особенно - после, их читали, им давали возможность выступать перед слушателями; они никогда не были по-настоящему обделены вниманием, - даже если им так порой и представлялось. У нас, сегодняшних, совсем иные - и намного более тяжёлые - проблемы: у нас нет тех, кто "играет ЗА нас"; у нас нет поддержки тыла, у нас нет тех - пусть трижды идеологизированных - функционеров, которые понимали бы важность фактора развития национальной литературы для формирования национальной идеологии.

А по поводу траншей - так ведь и я не бросаю литературу, как не бросают её и некоторые из моих друзей, даже понимая, что это совершенно безнадёжное предприятие. Я лишь закрываю свой стихирский фронт, поскольку вижу, что он себя исчерпал, - и будет разумнее эти резервы использовать в других местах, не столь укреплённых со всех сторон пуленепробиваемыми железобетонными идиотами и опрощенцами. Вы пишете, что талантливым авторам нужны не анонсы на главной странице сайта, а внимание вдумчивых и неглупых критиков, редакторов, журналистов, писателей... Но парадокс заключается в том, что и эти редакторы и критики ТОЖЕ, приходя на Стихиру (случается и такое!), открывают главную, видят то, что на ней висит, - и сразу уходят, отплёвываясь. Мне это достоверно известно, из частных разговоров - и с редакторами, и с критиками. А оставаться на Стихире, но вообще не попадая на главную, - это то же самое, что писать свои стихи к себе в блог; но мы же понимаем, что ЖЖ-вские популяции пишущих стихи блоггеров - это забавное, но в целом - тупиковое явление, не имеющее отношения к серьёзной литературе.

Кстати, поразмышляйте как-нибудь вот о чём, Вадим: все без исключения классики ведь откровенно стремились к известности; не к популярности (хотя и таких было немало), а к известности; они не сидели в блиндажах и окопах, не строчили стихи "в стол", а искали выходов на те самые широкие аудитории, о которых говорю и я. Потому что только востребованность литературного продукта может оправдать (хоть в малой степени) затраты на его создание; и именно поэтому основная болезнь, от которой погибает (в литературном отношении) подавляющее большинство талантливых авторов - это синдром хронической невостребованности.

Вадим Шарыгин :

Стремление к известности...

Особенно, если действительно есть за душой «о чём известить» людей — это дело вполне понятное, объяснимое, не зазорное, не постыдное, не смешиваемое с «популярностью».

При этом, большой поэт, то есть поэт, имеющий в себе творческий потенциал преодолеть современность и современщину, превзойти (в Слове и в духе) даже самых добротных, самых вдумчивых, самых теоретически грамотных и трудолюбивых, небезынтересных в форме и содержании стихов поэтов своего времени — может желать известности, может даже пытаться её получить, но не должен уметь её добиваться!

Радостная каторга творческого вдохновения должна отнимать у большого поэта — все душевные и физические силы! Кипящий котёл вдохновения — вот забота такого поэта — чтобы огонь горел под котлом, чтобы закипало, не сбежав, молоко, чтобы густела, сдобренная нужными ингредиентами, поэтическая каша! А по скольким тарелкам разложат, кто да как понесут, на скольких разделят и когда съедят — вопрос важный, но всегда-всегда вторичный, всегда хуже решаемый, чем первый.

А р о м а т свежесваренной каши! - вот единственная надежда и единственный достоверный помощник большого поэта в деле известности «готового продукта».

Спасибо, Георг, за общение, за состоявшийся, видимо, наш первый и последний на Стихире разговор, не тяжёлый ( в плане понимания друг друга) разговор о тяжёлых вещах!

Я сделал вывод, что только те шаги мне удавались, были на пользу, имели ожидаемый резонанс, хорошее продолжение, которые я предпринимал в своей жизни с душевной оглядкой на тех, кто мне дорог, кто не просто рядом, но УЖЕ, СЕЙЧАС, ВМЕСТЕ со мной. Тогда предпринимаемое — предпринималось и для них, сохраняя, сберегая больше, чем разрушая. Именно при таком подходе «цель» не теряла по дороге «средства» её достижения!

Что ж, нас, поэтов, здесь на Стихире, скоро станет меньше — больше, чем на одного.

Желаю Вам творческого счастья и обретения известности на новом месте!

Не забывайте, заходите на огонёк (наших винтовок!).

С уважением,

В.Ш.

Чёрный Георг:

Вот знаете, Вадим, мы в разговоре затронули одну большую проблему, рецепта решения которой у меня нет, и над которой я, случается, раздумываю. Проблема эта - что-то сродни проблемам спортсменов, только у них есть эффективные решения для неё, уже давно разработанные, а у нас - таких решений нет. Вот представьте, скажем, футбольного игрока, - некоего Марадону, который умеет виртуозно буцать мяч. И он попадается на глаза тренеру любой футбольной команды: тренер сразу берёт его под опеку и организует ему большое будущее. Но дело не в этом, собственно, а в том, что сам Марадона не должен тратить своё время на поиски команды, за которую ему надо будет выступать, не надо подступаться к невероятно сложной проблеме - организации больших футбольных матчей, продажи билетов, распространению объявлений об этих матчах, чтобы они попались на глаза любителям футбола... Он (Марадона) занят лишь одним: он тренируется и повышает своё мастерство в виртуозном буцании мяча - в то время, как тренеры и менеджерский персонал команды занимаются всем остальным.

Примерно то же происходит и в профессиональном боксе: боксёры тренируются, а их менерджеры - занимаются организацией матчей, рекламой, техподдержкой, - ВСЕМ. И тогда можно говорить о достижении каких-то ощутимых результатов. Что же мы имеем в поэзии (или в литературе)? Что те, кто сконцентрированы на достижении высокого качества работ, остаются никому не известными, зато другие, не потратившие ни дня на то, чтобы научиться прилично писать, а заняты лишь тем, чтобы пристроить куда-то свои неказистые продукты доморощенного творчества, становятся известными и приобретают популярность у читателя, - поскольку читатель вообще ни с кем, кроме такого типа авторов, и не знаком. Понимаете? Читателю просто СРАВНИВАТЬ НЕ С ЧЕМ: ведь он не видит творческих плодов тех, кто не научился этиплоды проталкивать на такие места, где эти плоды можно было бы заметить!

Очевидное решение - стараться балансировать творческую активность с активностью по "проталкиванию" своих текстов - думаю, не является ни особенно оригинальным, ни эффективным, - поскольку у "судей", как правило, катастрофически не хватает ума и хорошего вкуса - для того, чтобы из моря подделок выуживать настоящий жемчуг, который время от времени в волне оказывается. Неочевидные решения - искать образованных и высокоинтеллектуальных спонсоров или переходить на языки более цивилизованных стран - были опробованы в разное время многими русскими классиками, с той или иной степенью успеха... Но это сложные и в моральном отношении тяжёлые компромиссы.

И я искренне надеюсь, Вадим, что кому-то из нас посчастливится найти (изобрести) новое альтернативное решение, потому что все вещи, о которых Вы написали выше, - действительно имеют место, но они идут САМИ ПО СЕБЕ, они мало зависят от нас, для этих вещей мы - просто человеческий материал, пусть даже самого высокого качества. Мы - раковины, производящие натуральный жемчуг, - в то время, как магазины полнятся пластмассовыми заменителями и эрзацами. А рядовой покупатель (читатель) всё меньше чувствует разницу, поскольку он с настоящим жемчугом даже понаслышке не знаком, - вращаясь среди витрин с разного класса подделками. Вы вообразите себе, что Марадона вдруг стал никому не нужен, потому что все тренеры известных футбольных клубов договорились набирать себе состав из дворовых команд, одевают этих горе-игроков в клубную форму - и выпускают гонять мяч на престижных матчах. Невозможная ситуация, не правда ли? - Но именно это происходит уже десятки лет на всех поэтических мероприятиях, и никого такое положение дел в литературном мире не удивляет...

Мало того, Вы замечаете, что большинство благоразумных авторов даже заводить разговоры на подобные темы - считает моветоном? Сразу начинаются подозрения: "аа, вы критикуете тех, кто сейчас управляет процессом, - значит, САМИ хотите влезть на вершину и всеми управлять??" Сложно обывателям себе представить, что кого-то могут живо интересовать такого рода вопросы - В ОТВЛЕЧЁННОМ аспекте. Ладно, не буду повторяться... И в любом случае - спасибо Вам за небезразличие.

Вадим Шарыгин:

Марина Цветаева пишет: «Есть у Гёте одно изречение: «Не нужно было бы писать ни единой строки, не рассчитывающей на миллионы читателей». Да, но не нужно торопить этих миллионов, приурочивать их именно к этому десятилетию или веку... Что прекрасного в славе? Слово.»

Прежде, чем подойти к «парадоксу Марадоны» в литературе и в поэзии в частности, нужно чётко градировать творческий потенциал пищущих, например:

Большие поэты:

Талант — дар Слова от Бога в союзе (с каторжным трудом) добытым мастерством и широчайшим жизненным кругозором. Это редчайший творческий потенциал — потенциал большого поэта. Таких, в буквальном смысле, раз, два и обчёлся. Может быть, один на десять тысяч пишущих стихи.

Особенность: не просто не совпадают со своим временем, в смысле опережения или отставания, но находятся вне Времени, вопреки Времени! «поэты полёта», чтобы оценить их надо научиться летать.

Уровень творчества — высокий.

Шанс на признание у современников — низкий, почти нулевой

Одним словом о них: воплощённость

Просто поэты:

Прекрасные творческие способности высказать мысли и чувства в слове, на основе литературного образования, в совокупности с прилежанием, усердием, высокой работоспособностью, собственным стилем, поэтическим почерком и кругом тем.

Особенность: совпадают со своим Временем, идут с ним в ногу. Иносказательно: это «поэты на рельсах»: Гоняют разнообразные по компоновке составов поезда по одним и тем же маршрутам.

Уровень растраченной крови в стихах — средний.

Уровень творчества — средний.

Шанс на признание у современников — средний.

Одним словом о них: Скука

Вроде бы поэты:

Прекрасные творческие способности в различных областях знаний, науки и техники, ремёслах, художествах и т. п., в купе с нравственной небрежностью, неряшливостью в отношении к поэзии.

Воспринимают стихи, как часть своего творческого разнообразия, как безобидный личный эксперимент над собой и читателями.

Уровень творчества — низкий

Шанс на признание у современников — высокий.

Одним словом о них: Безыскусность

Возвращаясь к «парадоксу Марадоны в поэзии».

Футбол — дело в определённом смысле «стадионное»! Поэтому, чем профессиональней игрок, команда, тем больше народу на стадионе, тем больше денег.

Поэзия — дело в определённом смысле «антистадионное»! Поэтому, чем больший встречается профессионал, тем меньше шансов у него собрать «стадион денег», тем меньше в нём необходимость со стороны бизнеса.

«Большие поэты» — не нужны обыкновенным людям — их Слово — умаляет.

«Просто поэты» — нужны время от времени — их слова — умоляют.

«Вроде бы поэты» — нужны чаще всех других — их словечки — умиляют.

Вот и весь сказ. О Марадоне в поэзии.

Чёрный Георг :

Я, Вадим, тоже могу объяснений предложить достаточно - почему эффект Марадоны существует в спорте и во многих видах искусства, но - что характерно! - не в поэзии; но объяснения - это не практические решения, а лишь системы классификаций и обоснований, так или иначе.

Я, кстати, не соглашусь с тем, что сильная поэзия непременно должна оставаться долгое время невостребованной; она, конечно, не футбол, но способна быть вполне коммерчески успешной - при правильной подаче. И я говорю сейчас о подлинной поэзии, а не о рэпперах, использующих музыкальную тягу для разгона заведомо худосочных текстов. Но дело в том, что подачей такой поэзии - в коммерческих её ипостасях - в любом случае должны заниматься не авторы, её пишущие, а определённого рода антрепренёры.

Я хочу Вас оставить, в свою очередь, с цитатой из начала 7 книги Республики Платона, где он говорит следующее (перевожу с английской версии): "Образование, в таком случае, есть искусство совершения такого разворота, знание того, каким путём душа может быть наиболее лёгким и наиболее эффективным образом развёрнута; это не искусство вкладывания способности к зрению в душу; душа обладает такой способностью с самого начала, но она не развёрнута правильным образом или не смотрит туда, куда необходимо. И это именно то, с чем должно иметь дело образование."

Понимаете, Вадим, это НАША МИССИЯ - образовывать своих читателей, а не просто демонстрировать им вещи (скажем, описывая их в своих произведениях), которые они - в силу своего слабого зрения - не могут увидеть. Образовывая их - мы не дарим им зрение, ибо они им и без нас обладают, но пользоваться не умеют; так вот, образовывая их, мы даём им возможность - своим зрением пользоваться. А они, разумеется, как все слепые (и как персонажи той метафорической басни, которую рассматривает Платон), образовываться не хотят... Но не бросать же их слепыми! И вот тут бы нам очень кстати пришёлся какой-то вариант практического решения эффекта Марадоны, - к чему я, собственно, о нём и завёл речь.

Вадим Шарыгин :

Итак, Георг, наш разговор — это совместная попытка хотя бы в первом приближении прояснить ситуацию, сложившуюся в современной поэзии, при которой всё, что есть действительно ценного, лучшего — каким-то удивительным образом и как-то уж очень явно и определённо не востребовано — ни читателями-любителями поэзии, ни читателями со стишками, ни критиками, ни издателями, ни чиновниками от литературы, ни бизнесом. Ценителей (знатоков) поэзии — людей, хорошо знающих поэзию прошлого, разбирающихся в поэтических ценностях и способных оценить вновь созданное во всей совокупности факторов — чрезвычайно мало, критически мало

Вначале, давайте определимся с тем, а чего, собственно говоря, мы, поэты, хотим достигнуть.

Мы говорим с Вами, в частности, о невостребованности всего лучшего, что есть в современной поэзии — невостребованности у всех, кроме ценителей поэзии, коих становится всё меньше, и коим всё труднее отыскать в море посредственных стихов талантливую поэзию.

Кроме того, мы пытаемся максимально точно позиционировать, прежде всего, талантливых поэтов в общем потоке пишущих стихи — определить их миссию, цели и задачи, роль и значение, возможности и моральный кодекс поведения.

Вы пишите: .«НАША МИССИЯ - образовывать своих читателей, а не просто демонстрировать им вещи (скажем, описывая их в своих произведениях), которые они - в силу своего слабого зрения - не могут увидеть..»

Моё уточняющее мнение :

1. большие поэты не «народники» с их хождением в народ с «нужными народу книжками». Затея была когда-то похвальная, но глупая в посыле и печальная в итоге. Большая поэзия — тем и велика, что не вмещается в категории, которыми мыслит «культура», «образование», «наука», «церковная религия»!

2. наша миссия — прожить жизнь — творческую и бытовую — превосходя «писателей средней руки» : в силе и красоте поэтического слова, в любви к погубленной поэзии, в духовной стойкости по отношению к не понимающим и душевном благородстве по отношению к не желающим понять, в не участии в профанациях всех мастей и оттенков; в честности отношения с читателям и всем пишущим стихи.

О невостребованности лучшего...

Копнём-ка поглубже

причины невостребованности большой поэзии или поэзии талантов:

Главная причина :

«нужны сверх усилия в работе над собой!»

Чтобы расслышать, расчувствовать, разобрать разницу между поэтом средней руки и большим поэтом — недостаточно быть любителем поэзии, хорошо образованным человеком, с удовлетворением осознающим как много он уже может и знает. Надо перевернуть всё своё представление о жизни! Совершенно по-новому, по-другому взглянуть на себя, на поэзию и на многие привычные вещи. Решается на такие усилия человек — ДО поэзии, иногда В ПРОЦЕССЕ., реже ПОСЛЕ. Те, кто «до» — быстрее и чаще других становятся ц е н и т е л я м и поэзии (начинают всем сердцем понимать значение Слова большого поэта и ценить высокую себестоимость достижений и ошибок).

Первая причина:

«отсутствие представления о поэзии».

Чтобы оценить по достоинству произведения искусства — поэзию «поэтов от бога» — надо хорошо разбираться в поэзии — иметь истинный читательский талант: знать основные поэтические ценности. Например, надо отличать настоящую образность от фигуральности речи; надо уметь оценить насколько целостным получилось произведение, гармонию формы и содержания, богатство рифм, богатство языка, уместность и корректность используемой в произведении лексики; надо уметь чувствовать степень соответствия ритмов содержанию произведения; надо знать как может смысл строк быть неотделим от незаметной, но настойчивой музыки слов и словосочетаний, как может возникнуть как бы слияние звука и смысла; надо уметь оценить по-достоинству степень эмоциональной насыщенности строк, ёмкую лаконичность строк , надо уметь оценить не бытовую, но вневременну'ю актуальность тем, а также невыразимость произведения в прозе; надо иметь определённый читательский опыт особых ощущений — симптомов цельности переживания, охватывающего всё наше существо, когда сквозь слова как бы проступает Слово! И ещё многое, многое другое.

Вторая причина :

«люди не на своём месте».

Чтобы оценить по-достоинству произведения, в которых главенствует именно поэзия, а не что-нибудь ещё, — надо иметь честное отношение к самому себе — быть на своём месте в жизни и не занимать чужое; надо иметь воистину чеховскую традицию — сомнения в себестоимости жизни по отношению к любой поставленной цели; надо знать и глубоко прочувствовать, всей кровью своего сердца пройти путь искусства к человеку; надо знать высокую себестоимость достижений и ошибок всех тех талантливых поэтов, которые были замучены, погибли от рук и глаз своих современников; надо относится к поэзии не как к досугу или культурному времяпрепровождению, но как к священному действу от лица тех, кому дано, который невозможно заполучить, организовать, которому нельзя научиться — ни с годами, ни по книгам и готовым рецептам.

Третья причина:

«развоплощение души»:

Чтобы отличать творчество поэтов высокого душевного полёта от многочисленных умелых, гладких, стройных, но всё же развоплощённых и потому бессильных слов — надо уметь очаровываться несказа'нным, заслушиваться неслыха'нным, надо иметь (с детства и вдоль по всей жизни!) огромное удивление перед миром, надо иметь или помнить не сбывающиеся мечты, надо свободно, «по-домашнему» витать в облаках! Надо иметь абстрактное мышление, уметь отличать прекрасное от красивого, иметь богатое и свободное, живое воображение; надо всем сердцем постигнуть, что правдиво рассказать можно лишь о том, что не просто «было», но происходило «где-то между» былью и небылицей, там, где поэтический вымысел таинственно познаёт не преходящее бывание, а образ подлинного бытия.

Четвёртая причина:

«Много образованных да мало интеллигентных!»:

Чтобы искать и находить — не всё подряд, не только «вроде-бы-хорошее», но «лучшее, которое — у хорошего во врагах!», иными словами, чтобы не засидеться «под высоким потолком низкого дома», среди всего: сходу понятного, с виду приятного — чтобы найти — высшее, лучшее, выдающееся (за пределы возможностей «писательства средней руки»): в слове, в степени воплощённости, в широте огляда, в глубине смыслов, в богатстве художественности, в кровоизлиянии чувств, в противостоянии современщине и современщикам, в сбережении и творческом развитии лучших образцов поэзии прошлого — Иными словами — чтобы преодолеть топтание или бег на месте посреди произведений, без которых можно обойтись — надо иметь глубочайшую убеждённость, веру в то, что только лучшая, только большая, только талантливая поэзия (подлинное искусство) способна изменить жизнь к лучшему — способствовать превращению людей «образованных» в людей «интеллигентных»!

Пятая причина:

«большие поэты уменьшаются в размерах!»

Чтобы большая поэзия не сравнялась с поэзией по намерению в средствах достижения целей — надо, чтобы большие поэты вели себя достойно — см. «наша миссия».

Ещё один важный аспект:

Процесс признания «лучшего» - для читателя это процесс, когда сливаются в одно впечатление развенчание себя и восхищение другим — и поэтому это процесс сложный, тонкий в нюансах, медленный во действиях, скупой на благодарность, отосительно справедливый только на больших масштабах — времени и жизни. Это процесс не завоевания (поэтом читателей), а процесс, так сказать, «заволевания»! То есть, в основе процесса не сила, входящая в слово «война», не от слова «сила сильная», но «воля свободная» и «сильное бессилие»! Эти тонкости воздействия ( большого на обычное) надо хорошо прочувствовать, прежде, чем искать решения а-ля «Марадона в футболе».

Что же, чёрт побери, нам делать?

1. Ни хрена ни делать такого, что делают поэты средней руки:

- не трепать языком по всем закоулкам, за спиной друзей и врагов:

- не участвовать в мероприятиях и событиях, от которых, буквально, несёт профанацией!

- не входить в стаи или стада — ни «во имя мяса», «ни во имя накормить других», «ни во имя легче охотиться»;

- не писать стихов без которых можно обойтись;

- не иметь злой воли к добру!

2. Не заигрывать с читателями: пишущими стихи и не пишущими стихи, ни под каким видом.

3. Озаботиться распространением, распознаванием и успехом у читателей (со стишками и без) не собственно большой поэзии, но поэтических ценностей!

4. Не испытывать ни малейших обид к тем, кто не оценивает нас по-достоинству сейчас и не оценит в будущем; к тем, кто издевается над нами, губит нас — забвением, пасквилем, огульной руганью и подлой сплетней, и будет коверкать даже память о нас; к тем, кто так ничего и не захочет понять и признать, до конца дней своих, кроме своих стишочков, кроме других стишочков.

5. Осознать, что большая поэзия — это поэзия для бо'льшего труда над своей душой, а не большого числа людей. Осознать это. И на этом успокоиться! Успокоиться на столько, что оказаться в состоянии продолжать исполнение главной своей «миссии» - писать замечательные стихи!

С извинениями за пространность выражения мыслей и задержку с ответом,

В.Ш.

Чёрный Георг :

Вадим, мои императивы, честно говоря, сводятся всего к нескольким положениям. Если Вам интересно, я их сейчас перечислю.

Во-первых, я глубоко убеждён, что наши тексты говорят за себя куда громче, чем мы сами когда-либо сможем это сделать, а потому - по большому счёту, несущественно - ЧТО мы говорим, и говорим ли вообще.

Иногда меня увлекает пример великих энциклопедистов прошлого, и я начинаю читателям что-то объяснять, - в надежде, что семена когда-нибудь прорастут, в том или ином виде. Но беда в том, что в наше время слишком много лжепророков, которые забивают мозги простаков дерьмом, причём некоторые из таких пророков вполне сознательно внушают хрень, поскольку таков социальный заказ, - вот они и пользуются возможностью сразу сделать свою бредятину востребованной - если не читателями, то издателями, живущими под гнётом тех же предрассудков, что и "среднестатистический" обыватель.

Во-вторых, я уверен, что те великие литераторы, которых мы знаем, являются на самом деле лишь видимой верхушкой айсберга - тех великолепных поэтов и писателей, о которых мы никогда не узнаем, поскольку время (а лучше сказать - история) оказалась к ним не столь благосклонной. Но это НИКАК не умаляет их подвиг, и, возможно, самые неординарные и грандиозные таланты, когда-либо существовавшие на этой планете, целиком канули в безвестность, лишив нас возможности прикоснуться к величию их замыслов и воплощений. Но здесь особенно важно - помнить, что ВСЯ КУЛЬТУРА является бесконечным набором отражающих друг друга зеркал, и даже если мы и не имеем возможности - знать доподлинно чудеса, явлённые теми или иными безвестно ушедшими талантами, - мы тем не менее можем находить отражения и отражения отражений их произведений - в произведениях тех авторов, которые в нашей исторической летописи уцелели.

И, наконец, из этого во-вторых проистекает наше в-третьих: в третьих, НИ У ОДНОГО ИЗ НАС нет ровно никаких гарантий - того, что и мы не окажемся для будущих поколений не верхушкой айсберга, а его огромной подводной частью, то есть, говоря иначе, нет и не может быть никакой уверенности в том, что наши произведения уцелеют, а не исчезнут без следа. Поэтому, нормальное авторское желание - сделать свои тексты доступными возможно большему числу читателей - на самом деле является заложенным природой предохранительным механизмом, способствующим - не выживанию сильнейших, а сохранению наиболее интересного (как в генетическом, так и в творческом отношении) материала и пересылкой его дальше, следующим за нами поколениям.

Но проблема заключается в том, что и у талантливых, и у бесталанных авторов этот механизм работает ОДИНАКОВО. И вот тут мы и сталкиваемся с проблемами мухотворчества: бесталанные и малоталантливые авторы плодят бессчётные рои мух, которые засоряют собой всё доступное пространство, и в этих роях становится почти невозможным - отыскать что-то действительно талантливое.

Я решаю эту проблему - уходя в теорию, поскольку в теоретических работах плодить мух существенно сложнее, а потому - кроме совершенно никому не нужных и, как правило, удручающе примитивных по заложенным в них идеям диссертаций профессиональных филологов, а также бессмысленных и бесконечно примитивных в теоретическом отношении статей литературных критиков - никаких альтернатив теории психоделики в современной литературе не существует. На самом деле, конечно, это не теория психоделики, а теория новой литературы.

Но, как бы то ни было, для решения этой проблемы могут найтись и другие пути. Вот и христианство проблему донесения благой вести решает разными средствами: здесь и миссионерство, и проповедничество, и церковная литература, и традиционное отправление служб... Видите, Вадим, даже церковь не ограничивается простой уверенностью в том, что слово Божие самой найдёт себе дорогу к сердцам паствы; она ищет и изобретает новые пути и методы для этого, она занимает АКТИВНУЮ ПОЗИЦИЮ.

Вадим Шарыгин :

Как сберечь творчество?

Главные сберегатели —

1. люди, наши верные читатели, ценители нашего Слова, которым, время от времени, всё же удаётся прорваться к поэзии сквозь завалы словесного хлама сотен тысяч любителей рифмованного досуга.

2. литературные издания (журналы, газеты, альманахи) напечатавшие наши стихи, наши авторские книги, сборники, в которых участвуем. Хотя и мизерная часть тиражей, но всё же уцелевает, как правило.

3. записи (аудио, видео) наших выступлений на творческих вечерах, программах.

4. опубликованные исследования-рецензии критиков, охватывающие наше творчество в целом или отдельные произведения.

5. наши собственные сайты также могут выступить в роли временного хранилища информации

Но, «соломки, чтобы мягче упасть» везде не подстелешь! Грохнемся мы в вечность и, вобщем-то, от Бога и людей божьих будет зависеть сохранится наше творчество или нет, и в каком объёме.

На благополучное разрешение вопроса сбережения нашего творчества в будущем решающее влияние может оказать всё-таки качество наших произведений. Создадим «бессмертное» — не пропадёт! А если и пропадёт — успеет оказать благотворное влияние на тех, кто сегодня идёт нам на смену. Тогда, уцелеем как ветер-влияния!Тоже не плохо!

Значительная часть моих, например, читателей — рассеялась по миру, по задворкам жизни, по ушедшему Двадцатому веку, как зёрнышки, сметённые дождливым ветром к обочинам дорог, поумирали многие на полях сражений, а то и в нищете, и в забвении на чужбине, состарились глазами и сердцем, читая последними вечерами поэтов Серебряного века, и зная, крепко веря, что должно же быть «и у птиц продолжение полёта», что где-то есть стихи, достойные назваться продолжением, продлеванием, хоть не на'долго, поэзии поэтов!

Мои читатели — не из числа «активных балаболок», не из когорты трепачей, заполонивших просторы Интернет-помойки, готовых «проохать и проахать» вслед каждому мало-мальски удачливому словцу или стишку, они всенепременно и благородно бедны,особенно в «богатые дурно-воспитанные времена», они разного возраста, но с одинаковой, сближающей их, силой интеллигентной отстранённости от потока дурновкусия, от примитивного «позитива» и не менее примитивного негатива, от бытовухи, вторгшейся в пределы искусства и разхозяйничившейся в поэзии, как у себя дома. Мои читатели — больше позади и впереди, чем вокруг меня, живущего, но одиночество моё наполнено голосами, общением, поддержкой и помощью — не меньшей, чем у популярных бездарностей!

Да, Георг, «активность» в деле сбережения своего творчества нужна поэту, но, мне думается, что поэту, чувствующему в себе потенциал стать большим поэтом, надо осознавать, крепко помнить, кожей чувствовать палёный жар клейма обречённости на прижизненное одиночество! Это поможет без лишних метаний и поисков «места под чужим солнцем» сберечь силы для вдохновения, для поэзии. Для солнца изнутри.

Подумайте, например, о Творческом вечере, куда можно было бы собрать исключительно поэтов-талантов, литературных критиков, ценителей поэзии — вечер, на котором или в рамках которого мог бы состоятся большой разговор на тему : «куда податься?» , ну и конечно, чтение стихов.

Видео и аудио записи Вечера могли бы послужить делу поэзии.

Готов, в случае заинтересованности, обсудить детали.

С уважением,

В.Ш.

Вадим Шарыгин :

Георг, я вдруг почувствовал, что при всём количестве слов, мыслей, кои я вывалил Вам на голову в нашем разговоре, самые сложные и ключевые моменты, составляющие основу драматизма ситуации, в которой находится каждый большой поэт в отдельности и вся большая поэзия в совокупности — я Вам так и не сказал, так и не сформулировал в процессе нашего диалога:

Попробую сейчас:

Во-первых, о градации как таковой :

«Большая поэзия». Название условно. Можно назвать её: «высшей», «серьёзной», «лучшей», «ставшей классикой», «золотым фондом». По сути, я, например, подразумеваю под всеми этими названиями — как отдельные произведения, так и целую поэтику отдельных поэтов, такие:

- БЕЗ КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО ОБОЙТИСЬ! - совести, литературе, жизни.

Речь идёт о произведениях или целой поэтике, содержащих в себе самые важные (по степени влияния и воздействия на жизнь и судьбы людей) эмоции, чувства, нюансы раздумий, исполненные в наиболее впечатляющих, гармоничных образах, словах, слово-и-звуко сочетаниях, звукосмыслах!

Это и есть тот самый ВЫСШИЙ труд поэта или ВЕРШИНА ИСПОЛНЕНИЯ ТАЛАНТА В СЛОВЕ, который составляет БОЛЬШУЮ ПОЭЗИЮ.

Этот труд опережает в высоту (всего-то может быть на один шаг) всю остальную прекрасную поэзию прекрасных поэтов, но этот единственный шаг, зачастую, оказывается длиною в целую жизнь! Чтобы сделать этот дополнительный шажок в произведении или поэтике в целом и, и тем самым, перейти из «среднего поэтства» в «высшее», из «хорошего» в «лучшее», надо прожить всей кровью сердца десятки, сотни, иногда тысячи необыкновенных ключевых эмоциональных состояний — людей, веков, эпох, мгновений, высших или главных минут судьбоносных жизней! Попробуй-ка создай такой духовный запас! Да ещё нужен БОЖЕСТВЕННЫЙ ДАР СЛОВА — талант.

Талант поэта — это прежде всего — способность отбора (отлова): КРУПИЦ ВАЖНОГО ИЗ МОРЯ ВОЗМОЖНОГО, а уже затем или внутри этого отбора, свершается талант воплощения задуманного (отобранного) в слове.

Путь пройденный сердцем большого поэта — ДО читателя, ВПЕРЕДИ читателя, ЗА читателя, ВМЕСТО читателя — путь проживания многого и помещения этого «многого» в лаконичные по объёму, но ёмкие по значению формы.

Во-вторых, о чрезвычайной тонкости различия в поэзии : между «хорошим» и «лучшим», между «средним» и «высшим», между «не маленьким» и «большим»:

Существуют, буквально, тысячи хороших, оригинальных в замысле, складных в слоге, не бедных в рифме и языке, приемлемых в образах произведений!

Их, по моим наблюдениям и ощущениям, не меньше, чем откровенной графомании!

Их и пишут-то всё больше и больше, потому что чувствуют, что многое в них удалось: сказать, выразить в слове замысленное. Они стоят посреди поэзии, как добротно срубленные и собранные бревенчатые дома, сохнут, ни окон, ни дверей, как ладно сколоченные табуреты посреди горницы, как изящные кресла у камина в гостиной..

И вот, все эти словесные «постройки», вся эта «поэтическая мебель» - уставила собою все свободные пространства — литературы, поэзии, души читателя понаслышке.

Подробнее о «хороших» стихах — см. моё эссе «Стихи Плохие, Хорошие, Лучшие. Анатомия разницы».

У меня на сайте есть раздел «Мастер-класс», приведу пример того, как, на мой взгляд, «легко и вместе с тем невозможно трудно», порою, перейти стихотворению от «хорошего» к «лучшему»:

Стихотворение Ирины Котельниковой «Ещё жива деревня за пригорком...».

http://www.stihi.ru/2013/02/12/5608

"Ещё жива деревня за пригорком...

Висит на прясле тканый половик.

Ещё сметана в кринке не прогоркла.

От тяжких дум подсолнух не поник.

Ещё жива бобылка баба Фрося.

Подол - узлом. Шагает на покос.

Ей нужно жить, покуда ноги носят.

А где помрёт, там будет и погост..."

А вот мой вариант-экспромт этого стихотворения, а заодно и своеобразная рецензия на него:

"Ещё жива деревня за пригорком..

Ногами не испачкан половик.

Сметана покупная не прогоркла,

И сын: мальчишка, бабник, озорник,

В шинельке куцей в рамочке белёсой,

Висит годами тихо на стене.

Ещё вбегает в речку кто-то босый

В каком-то фильме, в книжке иль во сне!

Ещё жива солдатка баба Фрося.

Подол узлом. И моет чистый пол.

Ей бы ходить, покуда ноги носят,

Да ..близко всё: погост, кровать и стол"

Не каждому и дано найти нюансы ключевых отличий двух вариантов одного стихотворения.

Шаг длиною в не полностью прожитую, в не до конца выстраданную всей кровью сердца жизнь, а если и пройденную, а если и выстраданную, то не поддержанную даром слова — вот этот, так никогда и не сделанный шаг тысяч поэтов «средней руки» — есть ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ — отстраняющая руками «средне-руких» поэтов — любителей поэзии от — больших поэтов, от всего лучшего, что появляется и пропадает пропадом в поэзии современности.

Мартыновы и Дантесы, Эрлихи и Мариенгофы — не из среды графоманов — из легиона тех «средне-руких» ("поэтов не хуже других" и "экспертов по названию"), которые с волчелобым завистливым взглядом, которые с амбициями пропитанными лестью читателей понаслышке, которые с претензией на бо'льшее, при условии отстранения (устранения) большого!

Шаг — высотою со звёзды — не сделать никакими усилиями! Есть помощь, помогающая «некудышному» стать «хорошим». Нет помощи, способной из «хорошего» сделать «лучшее»! Да, исправить, поправить стихотворение можно — исправить, поправить по-другому прожитую жизнь нельзя! Те из «поэтов средней руки», кто это понимает — уходят, рано или поздно, из поэзии в прозу, куда угодно, те, кто не понимает этого, те, кто не верит в невозможность «летающему воробью стать летающим журавлём или лебедем» — идут в гонители, в убийцы поэзии и поэтов или в соглядатаи гонений и убийств.

Они - «хорошие», «не плохие», «средне-рукие» (с элементами зависти, подлости и без), «ни то, ни сё», «так тоже можно сказать» — ИМЕННО ОНИ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПОЭТИКА, БЕЗ КОТОРЫХ МОЖНО ОБОЙТИСЬ — ЕСТЬ ОСНОВА, БЕТОННЫЙ ФУНДАМЕНТ того самого драматизма ситуации, в коей находится большая (талантливая) поэзия, о которой я повёл речь в начале этого блока мыслей.

© Copyright: Вадим Шарыгин, 2013.

---------------------------------------------------

диалог наш прервался...

и не возобновлялся вновь воочию, но в душе...

P.S.

Спустя годы, точнее говоря, уже через пять лет после свершения этого диалога, я признался себе в правоте Георга, покинул Стихиру, завёл собственный сайт и собрался с духом дожидаться своих читателей или граждан поэзии, в том числе, почитателей моего творчества, уже глядя на человеческую жизнь что называется с Небес на Землю, когда, спустя какие-нибудь там всего-то сорок-пятьдесят лет после моего перехода из земного Небожительства в Небесное, будущие современники смогут достичь, догнать мою нынешнюю современность. Георг продолжает свою помощь и поддержку меня, чувствую это и на всю оставшуюся человеческую жизнь свою остаюсь благодарен ему за его вдумчивое и какое-то обмнимающее отношение к Поэзии!

Светлая память Чёрному Георгу!

© Copyright: Вадим Шарыгин, 2022

Свидетельство о публикации №122071103819